急旋回

基礎知識

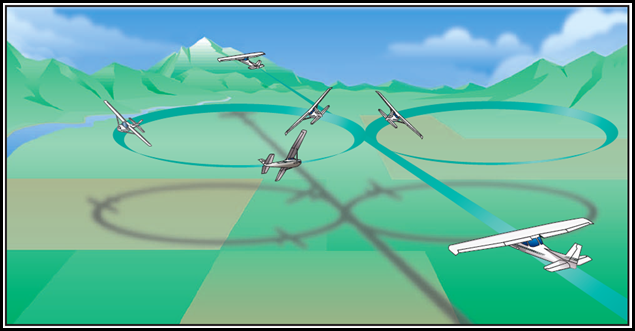

本レッスンでは、急旋回(荷重係数、トルク、逆ヨー、オーバーバンキング傾向)に関連する要素を紹介します。訓練生は、ACSの要求に応じて急旋回を実行出来るようになることが本レッスンの目標です。急旋回操作は、45度から60度(45度:自家用操縦士、または50度:事業用操縦士)のバンク角を使用して、どちらの方向にも一定の高度を保ちながら行います。急旋回操作の訓練は、最大パフォーマンスの旋回操作に必要な滑らかさ、調整、方向、気配り、制御技術といったスキルの向上が見込まれます。

- 急旋回の空気力学

- 機体の最大旋回性能は、最も速い旋回速度による最も短い旋回半径のことを指す

- これは、対気速度とバンク角の両方に伴って変化する

- 機体の旋回性能は、エンジンの出力、限界荷重比率(ロードファクター)、および空力特性によって制限される

- 最大バンクは、失速が発生せずまた機体の構造限界を超えない程度のロードファクターを維持できるか否かで決定される

- 小型機の多くは、最大バンクが50~60度の間である

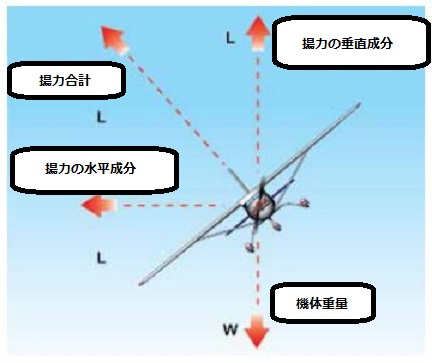

何が機体を旋回させる?

- 機体のバンクにおいて、リフト(揚力)は垂直成分と水平成分に分割される

- その水平成分は、旋回中に機体を旋回円中心に向かって引っ張る働きをする

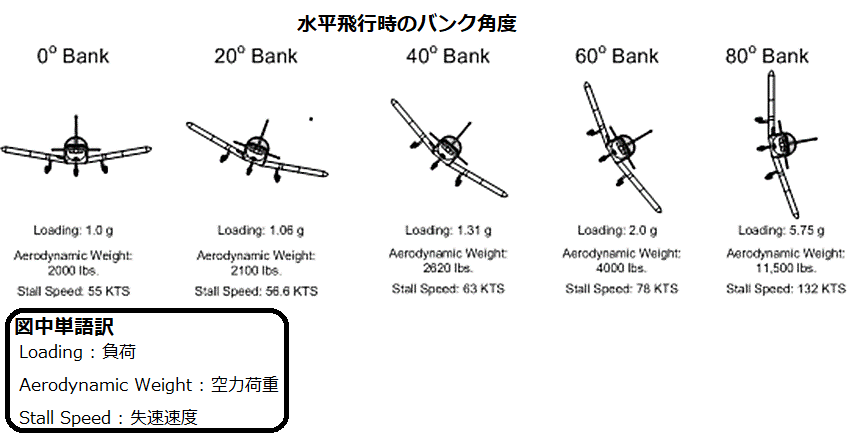

ロードファクター(荷重比率)

- バンクが45度を超えると機体に高い負荷がかかる

- 60度バンクでは、2Gのロードファクターが構造部分にかかる

- 70度バンクでは、約3Gのロードファクターが構造部分にかかる

- 一般的なほとんどの機体は約3.8G程度の負荷がかかっている

- 対気速度や航空機の種類に関係なく、一定高度での旋回におけるバンク角は常に同じロードファクターを発生させる

- 例:バンク60度は、対気速度、機体の種類、エンジン出力設定などに関係なく、常に2Gを発生させる

- ロードファクターが大きくなると、失速に陥る速度を大幅に速くさせてしまう

- 失速速度は、ロードファクターの平方根に伴って増加する

- 例:水平飛行で60ノットで失速する機体は、60度バンクでは85ノット近くで失速してしまう

- 失速速度は、ロードファクターの平方根に伴って増加する

- この事実を理解し、観察することは、旋回を必要とするあらゆる機動を行う上で不可欠な安全予防策である

アドバース・ヨー

- 旋回中は左右翼のうち、下方へ下げられたエルロンが、より多くの揚力を生成するため、より多くの抗力も生成してしまう

- これにより機首が、上方へ上がったエルロンの翼方向へ持っていかれるような抵抗が加わる

- ラダーはこのアドバース・ヨーを打ち消すために用いられる

- 低速、高いバンク角、およびエルロンの大きな操作により必要なラダー入力量が増加する

- 対気速度が低いと、垂直スタビライザ/ラダーの組み合わせによる効果が低くなり、アドバース・ヨーによる操作性の難度が上がっていく

- 低速、高いバンク角、およびエルロンの大きな操作により必要なラダー入力量が増加する

トルク効果

- 内部エンジンの部品とプロペラが一方向に回転する力と、等しい力で機体を反対方向へ回転させようとしている

- ニュートンの第3法則

- この力は機体の縦軸を中心に作用し、機体を左回転させる傾向がある

- 左旋回の場合

- トルク効果のため、横滑りが起こりやすい

- 均衡のとれた飛行を維持するために左ラダー(または右ラダー)の入力量が少なくなる場合がある

- 左旋回では、アドバース・ヨーが他のヨーイングモーメントと連動し、横滑りをさらに大きくさせる

- 均衡のとれた飛行を維持するために左ラダー(または右ラダー)の入力量が少なくなる場合がある

- 右旋回の場合

- トルク効果は、スリップを起こす傾向にある

- 均衡のとれた飛行を維持するために右ラダーの入力量が大きくなる場合がある

- 右旋回では、アドバース・ヨーが他のヨーイングモーメントに対して作用し、滑り傾向を最小限に抑える

- 均衡のとれた飛行を維持するために右ラダーの入力量が大きくなる場合がある

- トルク効果は、スリップを起こす傾向にある

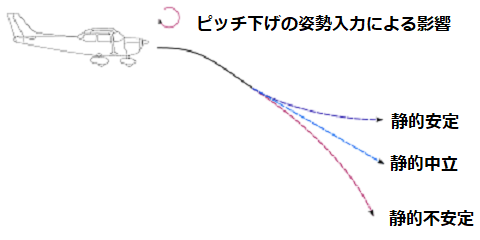

オーバーバンキング傾向

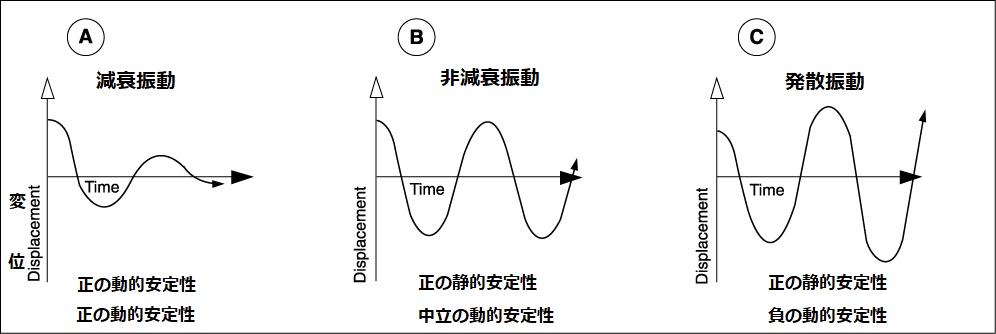

- オーバーバンキングの傾向は、機体へのバンク操作入力量が縦軸周りの負の静的安定性に達した結果である

- 静的安定性とは、系(システム)が乱された際の初期応答を指す静的安定性は、正、中立、負のいずれかである

- 静的安定性とは、何らかの力を受けて挙動を示した機体が、力を受ける前と同じ状態に戻ろうとする傾向のことである

- 浅いバンク角の旋回では、飛行機は正の静的安定性を示す

- 翼は最初、水平姿勢に戻ろうとする

- 中程度のバンク角による旋回では、飛行機は中立的な安定性を示す

- 機体は同じバンク角を維持する

- 急なバンク角では、機体は静的に負の安定性を示す

- 機体は安定せずにバンク角がより増加するようになる

- これがオーバーバンキングの傾向である

- 機体は安定せずにバンク角がより増加するようになる

- 縦軸周りの正の静的な安定性は限られており、回転自体は容易だが、浅いバンク角から直進水平飛行の姿勢に戻る

- 縦軸の周りの横方向の安定性は、次の影響を受る

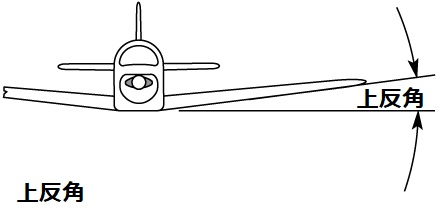

- 上反角

- 急なバンク角度

- キール効果

- 重量配分

- 縦軸の周りの横方向の安定性は、次の影響を受る

- 上反角は、翼根から翼端に向かって上方に傾斜する翼の角度のこと

-

- 上反角の機能には、機体縦軸両翼の迎角によって作成されるリフトのバランスも含まれる

- 機体は飛行中の姿勢変化の際、下方にある翼に向かって横滑りまたはスリップする傾向がある

- 上反角の上方に位置する翼よりも、下方にある翼の方がはるかに大きな迎角をつけて空気の流れを受ける

- これにより、下方の翼側の揚力量が増え、上方側が減少し、機体を元の姿勢に戻す傾向がある

- 上反角の上方に位置する翼よりも、下方にある翼の方がはるかに大きな迎角をつけて空気の流れを受ける

- まとめ:浅い旋回では、迎角が増えると下方に位置する翼の揚力が増し、機体を水平飛行姿勢に戻す傾向が生じる

- 後退角とは、翼が根元の先端から後方に傾く角度のことを指す

- 後退角は迎角と同じ効果を発生させるが、効果は明確ではない

- 後退角は、安定性を実現するために迎角を大きくする

- キール効果は、機体の胴体側面における相対風(Relative wind)に影響を受ける

- キール効果の大部分が重心上になるように横方向に安定した飛行機を構築する

- 機体が片側にスリップする際、機体重量とキール効果面の上部に対する気流による圧力の組み合わせが、翼を水平に戻す傾向がある

- キール効果の大部分が重心上になるように横方向に安定した飛行機を構築する

- まとめ:機体胴体は、キール効果により風と平行になるよう強制される

- 重量配分

- 機体片側に重量が多ければ、その方向に傾く傾向がある

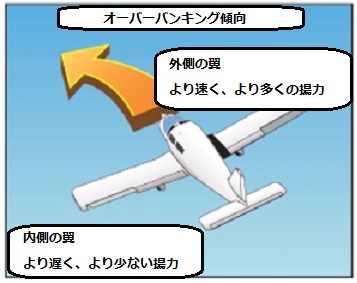

なぜオーバーバンキングが発生するのか

- 旋回半径が小さくなるにつれ、内側の翼と外側の翼に、速度の大きな差が生じる

- 旋回の外側の翼は内側の翼よりも長い距離を進むが、結局両翼とも同じ時間内に完了する

- ということは、円運動の法則からも外側の翼は内側の翼よりも速く進まなければならず、その結果により多くの揚力を生み出すことになる

- 内側と外側の翼にわずかな差があると、バンクがさらに増える傾向がある

- 浅いバンクが中程度のバンクに変化し、旋回半径が小さくなると、内側の翼に対して外側の速度は増加するが、機体固有の横安定性の力と正確に釣り合いを取るため、一定の速度においては、エルロンによりバンク角度を維持する必要がない

- 中程度から急なバンク角度に変化し、さらに旋回半径が小さくなるにつれ、左右の揚力差は横の安定性をオーバーバランスさせてしまう。これ以上の急な角度への変化を防ぐために、反対方向へエルロンを入力操作して一定のバンク角度に保つ必要がある

- 急旋回の場合において左旋回の場合は、右のエルロン入力が必要になり、その逆の右旋回では左エルロンの操作が必要である

- 旋回の外側の翼は内側の翼よりも長い距離を進むが、結局両翼とも同じ時間内に完了する

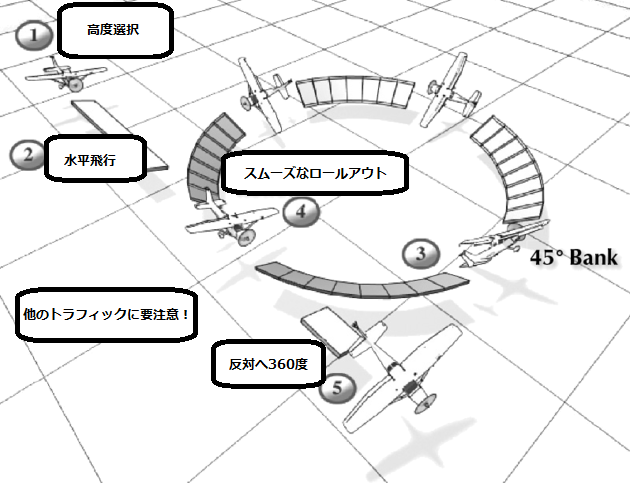

急旋回の操作

開始前

- 操作前チェックリスト

- 高度を選択

- 1,500’AGL以上であること

- 高度計で読みやすい高度であること

- 500’単位

- 操作を行うエリアが他のトラフィックの妨げになっていないことを確認すること

- 選択高度と、またはその上下高度

- マニューバ速度か、製造元が推奨する進入速度に設定する

- 機体は巡航出力の設定で直進かつ水平に飛行させる

- 上昇または降下しながらこの操作を開始すると余計な調整が必要になってしまう

旋回への進入

- 進入時の機首方位に注意

- 選択したバンク角度にスムーズにロールインする

- 45度 (自家用操縦士)

- 50度 (事業用操縦士)

- 調整を維持するために必要に応じてラダーを適用する

- 必要に応じて反対側のエルロンを入力し、バンク角度を維持する

- 旋回姿勢が確立されると、エレベーターの圧力をスムーズに加えていき、迎え角を高めていく

- 30度のバンク角度を通過する際、操縦桿を引き始めるのが最高の技術である

- 操縦桿の引きは、増加するロードファクターと、減少した揚力の垂直成分を補う追加揚力を提供する

- 30度のバンク角度を通過する際、操縦桿を引き始めるのが最高の技術である

- 操縦桿への過剰な圧力を軽減するためトリムを使用する

- 進入高度と飛行速度を維持するためには、エンジン出力を追加する必要がある

- 沿う循環による引きを増やすと、迎え角が増し、抗力が増し、さらに出力が必要になる

- 約30度のバンク角度を通過する際、必要に応じて出力を増やしていく

- よくある間違い – 入力中に不適切なピッチ、バンク、出力調整が行われた

旋回中

- なにかひとつだけのオブジェクトに集中または注目することのないように!

- 高度と方向を維持するには、機首の相対位置、水平線、翼、およびバンク角の量を認識し続ける必要がある

- 機首を見るだけでは、高度を一定に保つのが困難になる

- 機首、水平線、翼の全体を見ていると、高度を数フィート以内に保つことができます

- よくある間違い – 方向の喪失

- 進入時の機首方位に注意

- 機首方位計を時折チラッと見て、自分がどこにいるかを知ること

調整

- 高度の上昇/下降

- バンク角度を保持

- オーバーバンキング傾向に対しては、目的バンク角度を維持するために、逆のエルロン操作が必要になる

- 必要に応じて、エレベーター操縦桿を引く圧力を緩めるか、または強める

- 対気速度速度を維持するためにエンジン出力を調整する必要がある

- バンク角度の1度から3度の小さな増減を使用することで、小さな高度偏差をコントロールできる

- バンク角度を大きくすると揚力量が減少する

- バンク角度を小さくすると揚力量が増加する

- 機体が降下し、かつバンク角が急すぎる場合、そのバンク角を小さくすると降下が止まる可能性がある

- バンク姿勢の再確立後は、さらに修正を加えていく

- 機体が上昇し、かつバンク角が浅すぎる場合は、その角度を大きくすることで高度偏差が補正される場合がある

- バンク姿勢の再確立後は、さらに修正を加えていく

- よくある間違い – 高度偏差の補正の手順が正しくない

- 高度偏差を補正するには、必要に応じてバンクとピッチを使用する

- よくある間違い – フライトコントロールの非調整的な使用

- 操作中は調整を維持するためにラダー圧が必要

- 旋回の導入時にラダー入力すると、高度に悪影響を及ぼす可能性がある

旋回の完了(ロールアウト)

- ロールアウト時は、翼が水平姿勢に戻るタイミングで、機体が操縦を開始した方位と一致するよう設定する必要がある

- 一般的に:約1/2のバンク角度でロールアウトを開始する

- 進入機首方位の20~25度手前

- ロールアウト設定中は、操縦桿を引く力が徐々に緩められ、必要に応じて出力を下げ、高度と対気速度を維持する

- エレベータをトリムしていた場合は、翼が水平に戻るにつれ揚力の垂直成分が増加するため、高度を大きく上昇させないように、ロールアウトに合わせてトリムが元に戻されていることを確認すること

- よくある間違い – 進入およびロールアウト時に不適切なピッチ、バンク、出力調整が行われる

よくある間違い

- 開始と完了時にピッチ、バンク、出力の調整が不適切

- フライトコントロールの非調整的な使用

- 高度偏差を補正する際の手順が正しくない

- 方向の喪失

完成基準

訓練生は急旋回の特性や要因を理解し、高度や対気速度を維持しながら両方向に適切に実行できます。

成功のポイント

本レッスンの各項目をレビューすること

適切に調整された急旋回を維持するには、操縦士は反対側のエルロンを使用してバンクを維持する必要があります。ピッチは、エレベータ操作とバンク操作を調整して制御する必要があります。バンク角度を小さくすると縦方向の揚力が増え、反対にバンク角度を大きくすると減ります。調整の維持は非常に重要であり、この操作を通して注意深く各要素を確認する必要があります。

- バンク角度、荷重係数、失速速度の関係について

- オーバーバンキング傾向について

- 左右の旋回におけるトルク効果について

- 適切な高度の選択について

- オリエンテーション、注意気配り、プランニングについて

- 開始と完了の手順について

- 飛行姿勢及び出力制御の調整について

- 旋回中の高度、バンク、出力制御について

- 直進かつ水平姿勢フライトに対する適切な回復方法について

参考資料

- FAA-H-8083-3